legno di conifera,

legno di noce,

legno di bosso

lunghezza totale 1813//lunghezza della cassa di conifera 1583//distanza tra il capotasto e il piede 1689//distanza tra l'estremità superiore della cassa di conifera e il ponticello mancante 1432-1434, il listello di noce 1482 (continua in OSS)

sec. XVIII (1700 - 1799)

La cassa ha la sezione d'un triangolo isoscele, con le fasce come lati e la tavola come base. Le fasce e la tavola sono incollate ad augnatura. Nell'interno della cassa non ci sono catene o rinforzi, a prescindere da una cornice di rinforzo di conifera applicata internamente al piede sia alle fasce, sia alla tavola. La corda passava sul ponticello (ora mancante), poi su un listello di noce con baffi rialzati, sotto il quale passa attraverso una perforazione della tavola. Internamente, dietro la perforazione, si trova incollato alla tavola un tassello di noce, pure forato, dietro il quale la corda è annodata.

Il pirolo di bosso in forma di mezzaluna con un bottoncino in cima forse non è originale. Il capotasto mobile è di noce.

Ci sono tratti in inchiostro sulla tavola per indicare i punti dove la corda deve essere toccata per produrre gli armonici.

Le cetre in senso generico sono cordofoni semplici. Le altre categorie dei cordofoni sono tutte in qualche maniera composite. Una di queste categorie è formata dai liuti in senso generico, i quali, oltre la cassa, hanno per lo meno un manico. Le corde si trovano a breve distanza dalla cassa e dal manico e corrono parallele a questi. Strumenti appartenenti a questa categoria sono ad esempio il violino, la chitarra, il mandolino napoletano.

Sul manico le corde possono essere raccorciate anche senza una tastiera speciale, ma in tal caso è difficile raccorciarle oltre il manico sulla tavola armonica della cassa. In certi casi le corde vengono raccorciate anche oltre il manico, sulla tavola armonica della cassa. In questi casi è sovrapposta al manico una tastiera che si estende sopra la tavola della cassa. Si pensi alle chitarre e ai mandolini dal secolo XIX in poi, alle cetere, e a quasi tutti gli strumenti ad archetto (le pochettes, le lire da braccio e da gamba, le viole da gamba, le viole d'amore e le viole da braccio, tra cui è noto soprattutto il violino). Un caso intermedio è da registrare ad esempio in molti liuti anche senza tastiera speciale. Tali strumenti possono avere alcuni tasti fissi (si veda sotto) oltre il manico sulla tavola armonica.

Dove devono essere raccorciate le corde sul manico o sulla tastiera per ottenere determinate note? In certi casi non c'è sul manico o sulla tastiera alcuna indicazione di dove raccorciare, ed è la pratica del suonatore che gli fa mettere le dita nelle posizioni giuste. Tali casi sono ad esempio la viola d'amore e il violino. In altri casi le posizioni in cui le corde devono essere raccorciate per la produzione di determinate note sono indicati sul manico o sulla tastiera per mezzo di tasti. Questi possono essere di minugia e in tal caso legati attorno al manico o alla tastiera. Allora si chiamano legacci, che incontriamo ad esempio nei liuti, nella maggior parte dei mandolini del vecchio tipo, nelle chitarre prima della seconda metà del secolo XVIII, nelle lire da gamba, nelle viole da gamba. I tasti possono anche essere d'un materiale poco elastico (metallo, legno, avorio), e allora essere inseriti nel manico o nella tastiera, come nelle chitarre più recenti, nelle chitarre battenti, nei mandolini napoletani, nelle cetere.

La tastiera è un elemento che s'incontra anche nelle cetre in senso generico (monocordi, cetre in senso specifico), ma in tali casi si tratta sempre dell'adozione d'un elemento di per sé tipico per i liuti in senso generico.

Sino al tardo Medioevo non è sempre possibile distinguere nettamente tra strumenti a corde pizzicate, e strumenti a corde strofinate. A partire dal secolo XVI si sviluppano tipi specifici nel quadro delle due categorie. Pertanto facciamo qui la distinzione netta tra:

1. liuti in senso generico a corde pizzicate;

2. liuti in senso generico a corde strofinate.

Nel gruppo dei liuti in senso generico si sono sviluppati vari tipi di cordofoni fatti suonare con lo strofinamento. Ci sono due mezzi per generare una vibrazione e quindi un suono per mezzo dello strofinamento. Il primo metodo consiste nel fregare le corde con una treccia di peli, generalmente crini di cavallo, a cui viene applicata una resina, usualmente la colofonia. Con poche eccezioni i crini di cavallo sono tesi in un archetto. Il secondo metodo consiste nel fregare le corde con una ruota, a cui viene applicata pure una resina, anche qui usualmente la colofonia.

Mentre il pizzico e la percussione sono metodi antichi per generare la vibrazione e quindi il suono in una corda - talmente antichi che la loro origine non è databile -, lo strofinamento per mezzo d'un archetto è un metodo assai recente e approssimativamente databile. Non ci sono prove che l'archetto esistesse prima del secolo X dell'era volgare. La genesi dell'archetto è poi localizzabile nell'Asia centrale vicino alla via della seta nell'impero dei Qarakhanidi, dove vivono molte tribù nomadi con abbondanza di cavalli, dalle cui code si prendono i crini degli archetti. Di là, l'archetto si diffuse prima verso l'Occidente - già nel secolo X ci sono documenti in maggior parte icono grafici che testimoniano l'uso dell'archetto nell'impero bizantino, da dove esso si propagò per il resto dell'Europa -, poi verso sudovest - dove le regioni di cultura islamica adottarono e applicarono l'archetto, dopo di che queste regioni tramandarono l'archetto anche all'Europa -, infine verso l'oriente, dove si usano strumenti ad archetto, oltre che nell'Iran, in India, nel Tibet, in Mongolia, Cina, Corea, Giappone, nell'Asia sudorientale e in certe isole dell'Indonesia.

L'archetto fu quindi introdotto in Europa per due strade: dall'Asia centrale attraverso l'impero bizantino, e dalle regioni di cultura islamica. Non vogliamo appesantire troppo questo testo trattando la tipologia e lo sviluppo dell'archetto. Ci limitiamo a trattare gli strumenti fatti suonare mediante questo espediente.

Lo strumento più semplice, a cui è applicato l'archetto, è la tromba marina che è, in origine, nient'altro che un monocordo, a cui viene applicato l'archetto dal secolo XII, in un'epoca quindi, in cui altri strumenti ad archetto già fiorivano.

Gli strumenti ad archetto importati dagli Arabi hanno sempre piroli laterali. Tra questi il più importante è uno strumento adoperato ancora oggi nei paesi arabi del Maghreb, il rebâb, uno strumento con una cassa ricavata insieme col manico da un unico pezzo di legno, quindi senza separazione tra cassa e manico, cassa con leggere sciancrature per fornire posto al maneggiamento dell'archetto, cassa coperta di pelle, con un manico senza legacci, con un cavigliere piegato indietro con uno o due piroli laterali, e con una o due corde di minugia attaccate all'estremità inferiore della cassa. Da questo rebâb si sviluppò il ribecchino europeo, pure con una cassa ricavata insieme col manico da un unico pezzo di legno, quindi senza separazione tra cassa e manico, con un manico senza legacci, con piroli laterali e con corde attaccate all'estremità inferiore della cassa, generalmente tramite una cordiera. Le differenze tra questo strumento e quello arabo sono: la cassa ha la forma di pera senza sciancrature, è coperta di legno di conifera, il cavigliere ha la forma di falce, e il numero delle corde ammonta a due o tre. Sappiamo che con due corde l'accordatura era Do2 - Sol2. Il ribecchino divenne obsoleto nel secolo XVI, ma sopravvisse ancora più tardi - sino al secolo XIX - in uno strumento chiamato in Francia pochette, in Italia a volte sordino. In questa sede abbiamo scelto la denominazione francese, perché in italiano la parola sordino è usato anche per il clavicordo.

Gli strumenti importati in Europa tramite l'impero bizantino hanno sempre una paletta con piroli frontali o posteriori. Tra questi il più importante è uno strumento adoperato ancora oggi nella musica popolare della ex Jugoslavia, della Bulgaria, della Grecia, dell'Anatolia e della Georgia. Il nome greco è lira, nome d'uno strumento totalmente diverso - una lira in senso generico a pizzico - che è trasferito a uno strumento con manico, suonato con l'archetto.

In Europa lo strumento è designato normalmente come viola medievale. All'inizio ha una cassa ricavata insieme al manico da un unico pezzo di legno, quindi senza separazione tra cassa e manico, cassa coperta d'una tavola di legno, con un manico senza legacci, con una paletta con piroli frontali o posteriori, e con corde di minugia attaccate generalmente tramite una cordiera all'estremità inferiore della cassa. La cassa può avere la forma di bottiglia con la paletta come tappo, oppure di pera. Quest'ultima forma è quella più frequente della viola medievale. Inizialmente il numero delle corde ammonta a due o tre; nel caso di tre corde quella di mezzo è un bordone.

Tra i secoli XII e XV la viola medievale si sviluppò gradualmente. Il manico fu separato dalla cassa e fu incollato ad essa. Probabilmente già nel secolo XIV si costruivano strumenti non più scavati, ma composti di fondo, fasce e tavola. Perché il suonatore potesse maneggiare con più facilità l'archetto, la cassa fu sciancrata. La forma della cassa era tutt'altro che standardizzata: s'incontrano strumenti senza angoli nella forma della chitarra moderna, strumenti in forma di 8, e strumenti con quattro angoli circondanti la sciancratura come nel violino moderno. Il numero delle corde aumentò a poco a poco: già nel secolo XIII s'incontrano a volte strumenti con quattro o persino cinque corde. A quell'epoca incominicia nella musica europea una certa resistenza contro il bordone. Perciò un certo numero di viole non ha più bordone, altri strumenti lo hanno ancora, ma separato dalle altre corde e attaccato a un pirolo infisso vicino al bordo della paletta, sicché il bordone corre non sopra la tastiera, ma accanto. Così il bordone diventa una corda facoltativa. Intorno al 1280 il domenicano Hieronymus de Moravia, vivente a Parigi, dà tre accordature per la viola, di cui quella più interessante è a quattro corde senza bordone: Sol1 - Do2 - So!2 - Re3: quasi l'accordatura della viola tenore del '500, '600, e dell'inizio del '700.

In Asia tutti gli strumenti ad archetto sono suonati in posizione verticale, appoggiati sul ginocchio o a terra. L'archetto è sempre tenuto con il palmo della mano in avanti. Durante il tardo Medioevo furono introdotte in Europa due innovazioni. In primo luogo l'archetto veniva tenuto talvolta col dorso della mano in avanti. (Si pensi alla posizione della mano destra d'un suonatore del violoncello attuale.) In secondo luogo strumenti ad archetto non troppo grandi venivano spesso appoggiati contro la spalla o il petto, come il violino o la viola moderni.

La viola medievale ha due discendenti diretti nel secolo XVI e nella prima metà del XVI, entrambi conservanti il vecchio nome lira: la lira da braccio con cinque corde tastabili e ancora due bordoni laterali, strumento che, come indica il nome, viene appoggiato contro la spalla o il petto, e la lira da gamba, generalmente con dodici corde tastabili e tra due e quattro bordoni. Di vecchio stampo in tali strumenti sono sopratutto la paletta con piroli frontali e l'uso di bordoni. Dato che strumenti di questo tipo non sono rappresentati in questa collezione, sia sufficiente questa menzione.

Dal secolo XII sino all'inizio del XVI s'incontrano le più diverse mescolanze tra i tipi degli strumenti ad arco. A volte si trova persino un liuto ad archetto! La combinazione più importante fu quella tra il ribecchino e la viola medievale. E nota una serie notevole di raffigurazioni di viole medievali - che hanno sul ribecchino il vantaggio di un numero maggiore di corde (quattro o cinque) - con cavigliere curvato con piroli laterali del ribecchino, piroli più facilmente accordabili di quelli frontali. Tale combinazione è l'origine degli strumenti ad arco europei dal secolo XVI in poi: le viole da gamba dall'inizio del '500, le viole d'amore dal secolo XVII, e le viole da braccio apparse verso il 1530.

C'è infine un'osservazione assai interessante da fare. Ogni cultura - anche ogni cultura musicale - fa una scelta tra le possibilità illimitate offertele. Un esempio di tale scelta quasi esclusiva nella musica extraeuropea è quello di varie isole indonesiane che hanno orchestre (gamelan) composte maggiormente di idiofoni. Strumenti ad arco li troviamo nelle culture dell'Asia e del Maghreb africano, ma solo in quantità ridotta. Sembra invece che la musica europea del secolo XVI facesse una scelta esclusiva quasi come quella indonesiana: nella nostra musica gli strumenti ad arco rivestono un ruolo estremamente importante. Ancora nel nostro secolo tali strumenti formano il nucleo delle orchestre sinfonica e d'opera; e la forma più importante di musica da camera è sempre il quartetto d'archi. Tale preferenza per gli strumenti ad arco non è determinata dalla natura, dall'evoluzione biologica o sociologica, perché, se questo fosse il caso, troveremmo la stessa preferenza in altre culture evolute. La preferenza europea per gli strumenti ad arco è basata su una scelta più o meno cosciente, ma difficilmente spiegabile.

La tromba marina in origine non è nient'altro che un manocordo ad archetto. Quindi, le trombe marine più primitive sono semplici, non composte; in altre parole non sono liuti in senso generico, ma cetre in senso generale, e tali sono anche certi strumenti di epoche posteriori (inv. 1750, scheda van der Meer n. 113). Per quanto è possibile accertare, ci sono testimonianze dell'esistenza della tromba marina dal secolo XII.

Nel Medioevo si sviluppano due tipi di tromba marina: un tipo tenuto col cavigliere appoggiato al petto, col piede (l'estremità opposta al cavigliere) in aria, la mano sinistra del suonatore tenendo il centro della cassa, mentre la mano destra maneggia l'archetto che strofina le corde tra il cavigliere a la mano sinistra; e un tipo tenuto col cavigliere appoggiato contro la spalla sinistra del suonatore, il piede per terra, maneggiando la mano destra del suonatore l'archetto, mentre quella sinistra tocca la corda (si veda sotto). Anche nel secondo tipo l'archetto strofina la corda tra il cavigliere e la mano sinistra. S'intende che strumenti del primo tipo devono essere più corti di quelli del secondo, perché è possibile tenere uno strumento con l'estremità in aria solo quando non è troppo pesante, quindi non troppo lungo. Strumenti grandi, con una lunghezza totale intorno ai 2000 mm, possono essere suonati solo appoggiati per terra. Il tipo corto sparì nel corso del secolo XVI, mentre quello lungo rimase in uso sino al secolo XIX.

Il monocordo ad arco che è la tromba marina primitiva ha una cassa che può avere diverse sezioni, tra cui quella triangolare è assai frequente (inv. 1750 e 1797, schede van der Meer 113 e 114). Una variante è la cassa a sezione di trapezio isoscele. La cassa sempre si allarga dal cavigliere verso il piede, ed è sempre aperta a quest'ultima estremità.

In origine la tromba marina era probabilmente suonata con un'unica nota, che aveva la funzione di bordone nel complesso musicale. Nel corso della prima metà del secolo XV il ponticello prende la forma asimmetrica, più o meno di una scarpa; la corda poggia sul tacco, mentre la punta si trova a piccola distanza sopra la tavola, e col vibrare della corda percuote la tavola, producendo così un timbro scricchiolante. A volte nei secoli successivi, per aumentare lo scricchiolio, la punta del ponticello che percuote la tavola è coperta di avorio o corno, e si trova sulla tavola, sotto la punta percuotente del ponticello, un tassello di vetro, avorio, metallo o legno duro.

Sembra probabile che i suonatori dello strumento corto, appoggiandolo verso il centro sulla mano sinistra, abbiano scoperto che, quando la mano sinistra tocca le corde in certi punti si formano degli armonici. Sembra poi probabile che questa tecnica sia stata trasferita anche allo strumento lungo. Fatto è che la tromba marina è sempre stata suonata con la produzione di armonici del fondamentale della corda, con l'aggiunta di qualche nota tra certi armonici (tra 4 e 5, 5 e 6, 6 e 7, 7 e 8). Se il fondamentale è Do1 sono possibili nella terza ottava i suoni Do3 - Re3 - Mi3 - Fa3 - Sol3 - La3 - Sib3 - Si3 - Do4 (i suoni corsivi sono armonici, gli altri suoni intermedi). La tromba marina può dunque produrre all'incirca gli stessi armonici della tromba naturale, e col ponticello asimmetrico che percuote la tavola ha anche un timbro scricchiante che assomiglia a quello della tromba. Questi due elementi - restrizione agli armonici e timbro - possono spiegare la parola tromba nel nome. La spiegazione della parola marina proverrebbe da tromba mariana, nome riducibile secondo questa ipotesi al fatto che lo strumento fosse usato sopratutto come sostituzione della tromba nelle orchestre dei monasteri di suore! Questa ipotesi sembra essere confermata nei paesi di lingua tedesca, dove la provenienza della metà delle trombe marine conservate da un monastero è accertata.

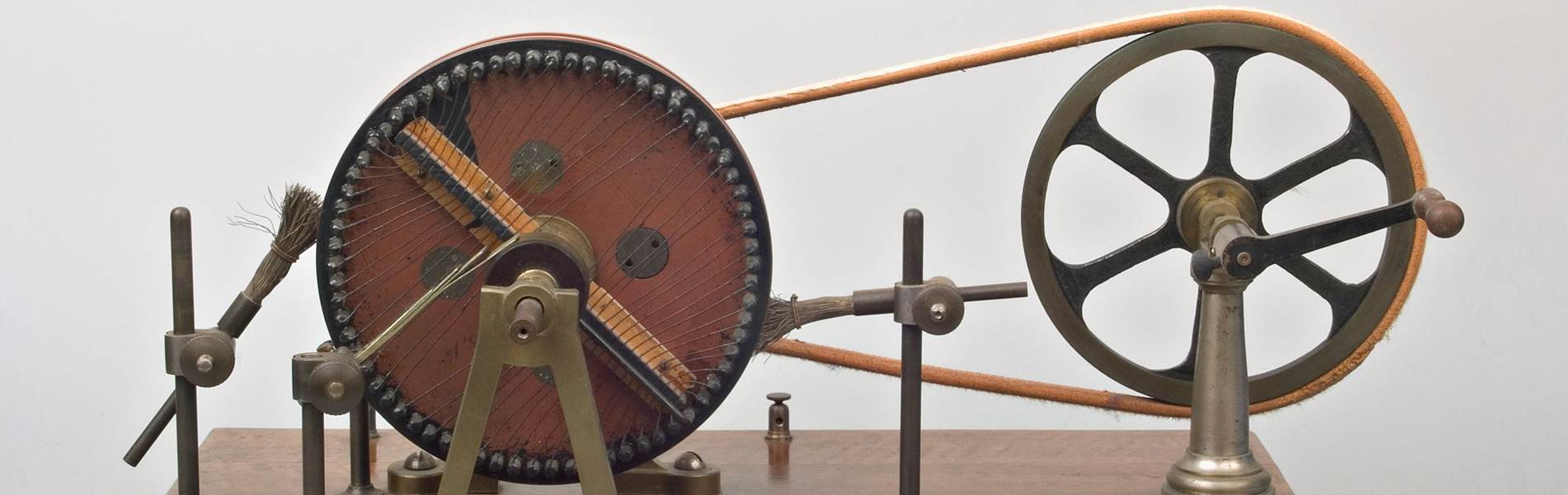

Probabilmente verso la fine del secolo XVI si sviluppò una tromba marina con alcuni nuovi elementi nella cassa: questa poteva essere composta d'una tavola e d'un certo numero di doghe (generalmente cinque o sette), come quella d'un liuto, e poteva poi allargarsi verso il piede come il padiglione d'una tromba (presente scheda). Una variante della cassa a doghe è quella con sezione semicircolare (inv. 1752, scheda van der Meer 115). Inoltre, dal '500 la tromba marina può avere un manico separato tra cassa e cavigliere. Con l'introduzione di questo elemento la tromba marina diventa proprio un liuto in senso generico (forma transitoria: inv. 1797 scheda van der Meer 114); forma con manico: presente scheda e inv. 1752 scheda van der Meer 115).

Una tromba marina nella forma definitiva è dunque composta degli elementi seguenti: un cavigliere con un pirolo (il cavigliere aperto o chiuso di dietro, terminante generalmente con un riccio, un quadrato piatto, uno scudo o una testa umana o animale; il pirolo normalmente laterale; il capotasto fisso oppure mobile per fare aggiustamenti con rispetto alla corda e così al ponticello); eventualmente un manico; una cassa che ha tra due e sette lati (o in alcuni casi semicircolare) più la tavola, tutto intorno a uno zocchetto (la cassa sempre aperta di sotto, con una cornice interna o esterna, o entrambe, all'uscita; la tavola normalmente con catene trasversali e in certi casi con una o più rosette); un ponticello asimmetrico e l'attacco della corda. Questa corre generalmente su un listello sotto il ponticello e passa poi attraverso una perforazione nella tavola, dietro alla quale è annodata. A volte possono essere introdotti altri elementi, ad esempio elementi presi dalla liuteria come filetti e una o più rosette (presente scheda). Dalla metà del secolo XVII s'incontra a volte un elemento che nella letteratura francese si chiama guidon, un espediente per poter regolare la distanza tra l'estremità "libera" (la punta) del ponticello e la tavola, quindi per regolare la misura dello scricchiolio (presente scheda). Per aumentare lo scricchiolio, la tavola sotto il ponticello è a volte coperta d'un tassello di legno duro. In certi casi possono essere introdotte corde di risonanza fuori della cassa o dentro a questa.

La tromba marina fu popolare sopratutto nell'Europa centrale e in Francia, meno in Inghilterra e i Paesi Bassi, e si trova raramente nei paesi mediterranei e scandinavi. Tre delle quattro trombe marine di questa collezione sono, però, di provenienza italiana.